働き方改革と労働生産性~生産性向上のヒントは身近なところにあった!

総務部です。

2018年、国会では働き方改革関連法案が可決され、2019年から順次施行されています。すでに残業を規制している会社も多いと思います。この新しい動きを踏まえ、私たちユニヴライフも今後の働き方について見直しているところです。 今回は、働き方改革と労働生産性についてお話したいと思います。

1.働き方改革の内容

働き方改革関連法にはいくつかのポイントがありますが、その中で主な項目は次の通りです。

(1)時間外労働の上限規制

時間外労働の上限について、月45時間、年360時間が原則となります。臨時的、特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働を含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。

(2)年次有給休暇の取得

使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

(3)正社員と非正規社員の不合理な待遇差を禁止

正社員と非正規社員(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

このように、労働時間の上限が決められたうえ、有給休暇も取得する必要があることがわかります。そうした場合、決められた時間内で成果をあげること(=労働生産性)が重要となります。次では、この労働生産性について見ていきたいと思います。

(参考)「働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて(厚生労働省)」

2.労働生産性と改善方法

既に見たように、働き方改革では、時間外労働の上限規制と年次有給休暇の取得が義務付けられました。限られた時間内で成果を出すため、いかに効率よく働くかが問われることになります。その際、キーワードとなるのが労働生産性です。

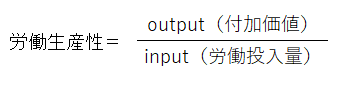

(1)労働生産性とは

投入資源(使った労働時間や材料)と、産出(出来た物や製品)の比率を意味します。投入した資源に対して産出の割合が大きいほど生産性が高いということになります。つまり、労働生産性とは、「労働の成果(付加価値)」を「労働投入量」で割ったものになります。

言い換えれば、「1人当たりが生み出す成果」または「単位時間で生み出す成果」がどれだけあるかという指標です。なお、産出の基準となる付加価値とは、企業が一定期間に生み出した利益のことを言います。簡易的には「営業利益+人件費+減価償却費」とみなすこともでき、粗利益(=売上-売上原価)に近いものです。

(2)労働生産性改善のためには

例えば、次のようなことが実行できれば労働生産性の改善が見込めます。

①上記式の分子、付加価値を拡大させるもの

・既存商品、サービスの価値をさらに高める

・顧客や販路を拡大する施策を実施する

・教育研修の充実により、営業力を強化し、顧客拡大を図る等

②上記式の分母、労働投入量を縮小させるもの

・従来の仕事内容、進め方を見直す

・従業員や顧客との間の意思疎通が簡潔にできるよう工夫する

・ムダな残業を無くす等

つまり、分子の付加価値を大きくし、分母の労働投入量を少なくする工夫をすれば、労働生産性は改善されることになります。

3.労働生産性を下げる例と各自ができること

このように、労働生産性を高めるためには、組織全体で仕事の方法を見直し、新しい施策を実施し、新技術やツールを導入するといった方法も考えられます。ただ一方で、個人レベルでできることもあります。これを考えるためには、まず、何が労働生産性を低下させているかを知っておく必要があります。

(1)労働生産性を下げるもの

大きくは、次の3つにまとめられます。具体例は次の通りです。

①時間の浪費、二度手間

・過去に発生した問題点を記録せず、再発時に、同じ事を調べ直し、周りの人に聞く。

・整理整頓がされておらず、書類やデータを紛失したり、探すのに手間取る。

・他人からの連絡内容、期限等を記録せず失念する。

・書類作成や会議の時間が必要以上に長い。

・PCソフトの便利な機能を学習せず、操作に時間がかかる。

②後工程や他人への悪影響

・自分がすぐに決断できることを、保留したり、他人任せにする。

・メールで済む、急がない連絡事項を、わざわざ電話する。

・伝え方が曖昧で、ポイントが分かり難い。話が長い。

・書類やデータ等、他人がいつまでに必要かを意識しない。

・大声で長時間ムダ話をする(但し、適度なムダ話は可)。

③優先順位を意識しない

・行動を先送りした状態で期限前に別の急用が入り、当初の期限に間に合わない。

・急ぐべき作業を放置し、急がない作業を優先させ、期限を超過する。

・事前準備や計画性が無いため、直前の場当たり的な対応となり、かえって時間を要する。

(2)周りへの配慮と各自の改善で生産性は向上

このような生産性を低下させる行動をしたり、見たりしたことはないでしょうか。私たちは、無意識のうちに組織の生産性を低下させる行動をしているものです。上記の例を参考に、自分の行動を見直すことが必要かもしれませんね。

仕事は他人との関係で成り立っています。自分の仕事のみを効率的に行おうとするのではなく、後の工程や他人への影響を配慮し、自分の不十分点を改善することが組織の生産性向上につながります。

4.最後に

今回は、働き方改革と労働生産性についてお話しました。

当初、働き方改革関連法が施行されるにあたり、「労働時間の上限を守ったうえで有給休暇を取得するために、私たちは何をすべきか」について検討しました。

その結果、サービスの価値や営業力を強化するだけでなく、私たちの日頃の行動も見直すことで生産性の改善が可能であり、それが今後のユニヴライフにとって重要であることがわかりました。

私たちは、今回お話した労働生産性を意識しながら働き方改革を実行し、従業員が生き生きと、働きやすい企業であり続けたいと思っています。これからも 皆様に愛される企業として前進します。今後ともユニヴライフを宜しくお願いします。

「ユニヴライフは安全で快適な”LIFE”を創造します」

【管理部】受付時間 9:30~18:30(日・祝日休み)